click-big-2

Direction : Santé / Publié le : 14 mars 2025

En 2025, plus d’un tiers de la population française déclare souffrir d’un trouble du sommeil. Un sujet de santé publique qui touche également les forces armées. À l’occasion de la Journée internationale du sommeil, le Dr Mounir Chennaoui, ancien chef de la division « Santé du militaire en opération » et directeur scientifique à l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), explique l’importance du sommeil et ses implications en milieu militaire.

Rédaction : Emmanuelle Ndoudi.

La gestion du sommeil est un enjeu majeur pour la santé publique et la performance des forces armées. À l’occasion de la 25e Journée internationale du sommeil, le vendredi 14 mars 2025, le Dr Mounir Chennaoui, directeur scientifique de l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), met en lumière l’impact du manque de sommeil sur les militaires.

L’ancien chef de la division Santé du militaire en opération au sein de l’Institut de recherche biomédicale (IRBA) a étudié le sujet pendant plus de 30 ans. « La question de la fatigue opérationnelle concerne toutes les armées, observe-t-il, c’est un sujet transversal et impactant. »

À partir de 1996, l’ancien officier commissionné a dédié sa carrière à l’étude de la fatigue dans les armées et au développement de stratégies concrètes de récupération, sans passer par des stratégies pharmacologiques. « Jusqu’à présent, la gestion du sommeil en milieu militaire n’était pas considérée comme essentielle pour l’individu, confie-t-il. La contribution de notre recherche et de nos formations sur cette gestion du sommeil est progressivement devenue une clé de l’efficacité du soldat ».

Évolution du sommeil selon l’âge, rythme circadien, impact du manque du sommeil sur la santé et sur la performance… Le thème sur le sommeil peut être évoqué sous plusieurs aspects. Le Dr Mounir Chennaoui a choisi de concentrer ses domaines de recherche sur des sujets plus pointus.

« Jusqu’à présent, la gestion du sommeil en milieu militaire était secondaire. La contribution de notre recherche et de nos formations sur cette gestion du sommeil est progressivement devenue une clé de l’efficacité du soldat. »

La fatigue centrale et le cycle veille-sommeil

Parmi les domaines d’expertise du Dr Mounir Chennaoui, le sujet de la « fatigue centrale ». Le spécialiste a consacré les 10 premières années de sa carrière sur cette thématique. « J’ai d’abord réalisé une thèse sur la fatigue centrale liée à l’exercice physique intense et prolongé », détaille-t-il. Objectif : comprendre et expliquer les modifications neurochimiques liées à cet état.

Si les origines de cet état sont multiples, la contrainte majeure de la fatigue reste le manque de sommeil. « Grâce aux remontées de terrain, je me suis aperçu que le manque de sommeil est l’une des contraintes les plus pénalisantes dans cet état de fatigue », explique-t-il. De l’ensemble de ses travaux et des recherches réalisées, le chercheur a publié un guide pratique au profit des soignants du Service de santé des armées et des forces armées : « Gestion du cycle veille/sommeil en milieu militaire » puis le « Petit livre du sommeil ».

Ses recherches dans ce domaine le poussent encore plus loin. « À la fin de ma carrière, je me suis intéressé de plus en plus à cette gestion du cycle veille-sommeil, évoque-t-il, en proposant des stratégies telles que la provision de sommeil, les siestes optimisées, une meilleure gestion de la consommation de café, et l’intérêt du monitorage neurophysiologique ».

« Grâce aux remontées de terrain, je me suis aperçu que le manque de sommeil est l’une des contraintes les plus pénalisantes dans cet état de fatigue. »

L’avenir de la recherche sur le sommeil

Les réflexions sur le combat de haute intensité conduisent, désormais, les chercheurs sur le sommeil à réorienter, par exemple, leurs travaux autour de l’optimisation de la récupération, entre chaque mission. « L’un des enjeux prioritaires est de procurer des stratégies de gestion du sommeil aux équipes médicales par exemple, afin qu’elles demeurent efficaces dans le soin et le traitement des blessés », ambitionne le spécialiste.

Autre sujet d’avenir : l’impact croissant de nouvelles technologies modernes sur la qualité du sommeil. En ligne de mire, la crainte que les opérateurs soient soumis à une surcharge cognitive croissante. Cette stimulation constante limite la récupération et entraîne une mauvaise qualité de sommeil, des difficultés d’endormissement, des réveils nocturnes fréquents ou encore un sommeil non réparateur.

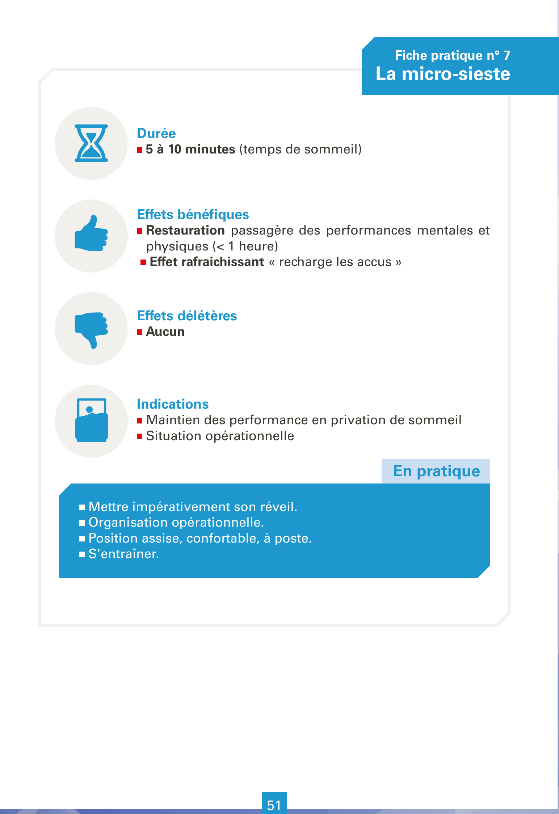

Face à ce nouvel enjeu de santé publique, le Dr Mounir Chennaoui préconise aux militaires d’instaurer un « sas de déconnexion lumineuse, 45 minutes avant de s’endormir ». Le spécialiste mise également sur une solide « capacité de se régénérer », grâce aux micro-siestes ou à l’adoption d’une alimentation spécifique et équilibrée.

Mais la clé d’un sommeil réparateur réside surtout dans une meilleure connaissance de soi. « Ça passera notamment par un profil sommeil individuel par le biais de monitorage, afin que le militaire connaisse ses besoins physiologiques en terme de sommeil et adapte ses stratégies de récupération », commente l’ancien officier.

Après 31 ans de dévouement au service de la recherche sur le sommeil en milieu militaire, le Dr Mounir Chennaoui estime qu’il reste encore du chemin à parcourir. « Je suis satisfait de la diffusion de l’information sur la gestion du sommeil en milieu militaire, mais le combat n’est pas terminé », assure-t-il.

click-big-2

Le MGI Eric VALADE, directeur de l’IRBA, a le regret de vous faire part du décès du général Valérie André, à l’âge de 103 ans.

Née le 21 avril 1922 et décédée ce jour, la générale Valérie ANDRE, résistante, médecin militaire, aviatrice, parachutiste et pilote d’hélicoptère est intimement liée à notre base militaire de Brétigny-sur-Orge. Détentrice du symbolique brevet n°001 remis en 2010 par le chef d’état-major de l’Armée de l’Air et de l’Espace, sa carrière militaire a été marquée par son engagement dans les guerres d’Indochine et d’Algérie, tant en tant que médecin que militaire. Elle fut surtout la première femme officier général en 1976. Nommée médecin général inspecteur en 1981, titulaire de plusieurs décorations françaises et étrangères, elle est Grand-croix de la Légion d’Honneur et Grand-croix de l’Ordre National du Mérite. Une cheffe et une très grande dame nous a quittés, pour son dernier envol. Merci d’apporter une pensée à ses proches, au nom de notre institution fraternelle.

click-big-2

En ce début d’année 2025, le directeur de l’IRBA a adressé ses vœux les plus chaleureux aux personnels de l’institut ainsi qu’aux représentants des différentes formations administratives localisées sur la base militaire de Brétigny-sur-Orge.

Ce fut l’occasion de dresser le bilan de la recherche biomédicale des armées, aux réalisations nombreuses, ainsi que d’avertir chacun sur les défis de l’année à venir. Nul doute que 2025 sera un quart de siècle charnière pour l’IRBA, qui poursuit sa montée en puissance en tant que référence dans le domaine de la recherche sur le combattant et son environnement.

click-big-2

Le ministère des Armées s’intéresse de plus en plus aux neurosciences pour améliorer la performance et la santé de ses personnels. En effet, comprendre les mécanismes du cerveau humain peut aider à optimiser la prise de décision, à réduire le stress et à améliorer la cohésion au sein des groupes.

Récemment, une journée d’études a été organisée conjointement par l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) et le Centre de recherche de l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (CReC) pour discuter de l’application des neurosciences dans le domaine militaire. Les chercheurs ont présenté les résultats de leurs travaux sur les biais cognitifs, le stress et la fatigue chez les militaires, et ont discuté des implications pour la formation, la stratégie et la prise de décision.

« Les neurosciences peuvent nous aider à comprendre comment les individus fonctionnent dans des situations de stress et de pression, et à développer des stratégies pour améliorer leur performance et leur bien-être« , a déclaré le Dr Louise, doctorante chercheuse au CReC. « Nous avons déjà mené des études sur les effets du sommeil et du stress sur les performances des militaires, et nous sommes en train de travailler sur des projets pour améliorer la formation et la préparation opérationnelle.

» Les chercheurs ont également discuté de la nécessité de sensibiliser le monde militaire aux neurosciences et de créer une culture commune autour de ce sujet. « Il est important que les militaires comprennent les mécanismes du cerveau humain et comment ils peuvent les utiliser pour améliorer leur performance et leur santé », a déclaré l’ASC Gérard, ingénieur de recherche au CReC. « Nous sommes en train de développer des outils et des ressources pour aider les militaires à comprendre les neurosciences et à les appliquer dans leur travail. »

La journée d’études a été une occasion pour les chercheurs et les militaires de se rencontrer et de discuter de leurs travaux respectifs. Les participants ont également pu échanger des idées et des expériences sur la manière de mettre en œuvre les neurosciences dans le domaine militaire.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler avec les militaires pour améliorer leur performance et leur santé« , a déclaré la MCSCN Marion, professeur de neurosciences à l’IRBA. « Nous sommes convaincus que les neurosciences peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la défense nationale. »

En conclusion, les neurosciences sont un domaine de recherche en plein essor qui peut avoir des implications importantes pour le domaine militaire. En comprenant les mécanismes du cerveau humain, les militaires peuvent améliorer leur performance, leur santé et leur bien-être. Le ministère des Armées est engagé à soutenir la recherche en neurosciences et à développer des applications pour améliorer la défense nationale.

click-big-2

Les 8 et 9 octobre 2024, s’est tenu à Paris, le 7th International Military Radiation and Innovation Symposium.

Introduit par le directeur de l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA), le MGI VALADE, ce symposium était organisé par le département effets biologiques des rayonnements (DEBR) de l’IRBA. L’IRBA est un établissement du Service de Santé des Armées, qui répond aux besoins des forces armées en matière de protection du combattant soumis à un environnement hostile et à la menace d’agents radiologiques, biologiques et chimiques.

Cet événement d’envergure internationale a réuni des scientifiques militaires, civils, français et étrangers spécialistes en radiobiologie, toxicologie environnementale et des effets biologiques des rayonnements électromagnétiques.

De nombreuses délégations étrangères étaient présentes dont des scientifiques allemands du Bundeswehr Institute of Radiobiology (InstRadBioBw) et états-uniens de l’Armed Forces Radiobiology Research Institute (AFRRI).

Deux thèmes majeurs ont été abordés : les avancées en radiobiologie (accidents, études cliniques, biomarqueurs et approches thérapeutiques) et les risques d’exposition aux technologies de défense émergentes (expositions aux éléments environnementaux et aux rayonnements électromagnétiques).

Dans un contexte géopolitique dégradé, ces deux journées ont permis de mieux cerner les besoins de protection des militaires face aux risques NRBC.

Une remise de prix du meilleur poster scientifique a clôturé ce symposium.

click-big-2

L’équipe d’instruction aéromédicale de l’IRBA s’est rendue dans l’escadron 1/2 cigognes de la base aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains. Ce déplacement visait à dispenser une formation théorique et pratique sur leur nouveau simulateur d’entraînement aux manœuvres anti-G.

Cet outil pédagogique innovant a été développé par l’IRBA avec un financement de l’agence innovation défense (AID). Il permet l’entraînement des pilotes in situ dans leur escadron pour contribuer à la sécurité aérienne.

L’incapacité subite en vol par G Loss of Consciousness (GLOC) reste une menace quotidienne pour les pilotes de chasse. Ils sont en particulier exposés à des accélérations intenses lors des virages en combat aérien.

Lorsque le pantalon anti-G ne suffit plus pour les protéger, les pilotes doivent réaliser des manœuvres anti-G qui sont très efficaces si elles sont bien réalisées.

Elles consistent en des contractions musculaires associées à des blocages respiratoires parfaitement synchronisés et cadencés.

click-big-2

Chaque année, une journée dédiée aux classes de défense et des blessés est organisée à Montlhéry pour sensibiliser les collégiens et lycéens aux questions de défense, de sécurité nationale, mais également renforcer le lien armée-nation.

Dix classes de défense du département de l’Essonne et une classe de Seine-Saint-Denis ont pris part à cet évènement qui s’est déroulé les 14 et 16 mai, dans le quartier Mayence de Montlhéry.

Lors de ces deux journées, les élèves ont assisté à une cérémonie des couleurs, rencontré le personnel militaire et échangé sur la thématique des blessés de l’armée de Terre.

Un moment particulièrement notable est le témoignage émouvant d’un militaire blessé au combat. Ce témoignage a permis aux jeunes de mieux appréhender le parcours de prise en charge par l’institution.

Plusieurs ateliers ludiques ont été assurés par différentes entités militaires de l’Essonne dont l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées. L’atelier animé par l’IRBA portait sur le thème de « l’audition dans les Armées ».

Une première démonstration permettait d’expliquer aux élèves la physique du son et sa perception, en insistant sur l’intérêt des protections auditives en environnement bruyant.

En effet, les systèmes de communication utilisés sur les théâtres sont multiples et participent directement à la surcharge cognitive des combattants sur le terrain.

Aussi, l’unité « perception » de l’IRBA étudie des contre-mesures pour aider les militaires. Parmi elles : « le son 3D (ou son spatialisé) ».

Cette spatialisation consiste à reproduire, au casque audio, différents éléments acoustiques localisés pour recréer virtuellement un espace sonore « naturel ».

Ce dispositif facilite pour l’opérateur la gestion des alarmes et des communications radio.

Une deuxième démonstration, au casque, de type « communication radio hélico » a été proposée aux jeunes, avec et sans son 3D afin que ces derniers saisissent tout l’intérêt de la spatialisation du son.

Entités militaires présentes :

- L’Institut de Recherche biomédicale des Armées (IRBA)

- L’Etablissement Logistique du commissariat des Armées (ELOCA)

- Le Centre d’Instruction élémentaire de conduite de Montlhéry (CIEC)

- La 13e antenne médicale des armées de Montlhéry

- Le CNSD/Département des blessés Militaires et Sport

- La section cynophile du 121e RT

- Le 121e RT de Montlhéry

click-big-2

Le centre de recherche de l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan et l’Institut de Recherche Biomédicale des armées ont co-organisé le 20 mars dernier une journée d’étude dédiée à la surcharge cognitive dans les armées. Les témoignages d’opérationnels, les exposés des chercheurs et la participation d’industriels ont permis d’identifier les mécanismes de la surcharge cognitives, et d’aborder ensuite les solutions qui pourraient aider les combattants.

Interview de Julie Albentosa, Chercheur en psychologie ergonomique à l’IRBA.

- Quelle est votre définition de la surcharge cognitive ?

La surcharge cognitive survient à partir du moment où les contraintes qui pèsent sur un individu sont plus élevées que les ressources dont ce dernier dispose pour y faire face. La surcharge cognitive du combattant peut survenir sous l’effet de différents facteurs tels que la pression temporelle, le type de mission, le climat, la topographie, le nombre d’informations à traiter, le manque d’entraînement. Le niveau d’expérience est crucial pour faire face à la survenue de la surcharge. Ainsi, lorsqu’un combattant peu expérimenté n’a pas encore développé de routines pour réaliser ses tâches, il sera plus rapidement mentalement saturé qu’un combattant expérimenté. Par ailleurs, pour un même combattant, une situation fortement exigeante peut rapidement excéder ses capacités cognitives attentionnelles ou mnésiques, comme le fait de devoir écouter des informations transmises à la radio et prendre des décisions tactiques.

Pour caractériser la surcharge cognitive, nous utilisons différents types de mesures complémentaires les unes des autres : subjectives (questionnaires interrogeant le ressenti des individus), physiologiques et/ou neurophysiologiques (ex. : électrocardiogramme, électroencéphalogramme) et de performances (ex. : nombre de réponses correctes, temps de réaction).

2. Quels impacts pour les combattants sur le terrain ?

Sur le terrain, les combattants sont souvent confrontés à des situations multitâches durant lesquelles ils doivent traiter de manière simultanée différentes informations. Les combattants qui sont cognitivement surchargés n’ont plus suffisamment de ressources pour traiter toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation de leurs tâches. Ils n’arrivent donc plus à les réaliser correctement et efficacement, ils sont moins rapides et moins précis. L’altération de leurs performances peut constituer un danger pour leur sécurité et leur santé, en particulier sur des théâtres d’opération à fort risque.

3. Comment y remédier ? (les solutions)

Il est important d’identifier les situations pouvant générer une charge cognitive élevée, voire une surcharge pour agir sur deux leviers :

- Entraîner les combattants pour abaisser leur niveau de charge cognitive en automatisant les actions à réaliser et en acquérant des stratégies compensatoires. Une stratégie peut être de prioriser le traitement de certaines informations plus importantes que d’autres ;

- Concevoir les équipements avec une approche anthropocentrée, c’est-à-dire plus humanisée que technophile, de telle sorte à ce qu’ils soient adaptés aux capacités des combattants pour une utilisation optimale en opération. Avec la sophistication des équipements qui présentent de nombreuses informations multimodales (ex. : visuelle et auditive), il apparaît important de connaître la modalité qui sera la moins saturante pour le combattant, en fonction des situations qu’il rencontre.

4. Présentez-vous en trois mots vos dernières recherches et pour quels bénéfices ?

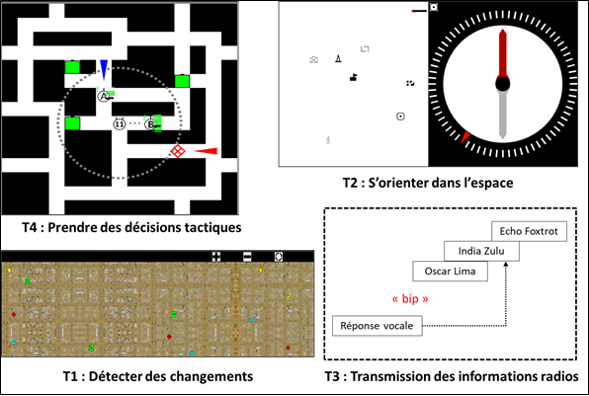

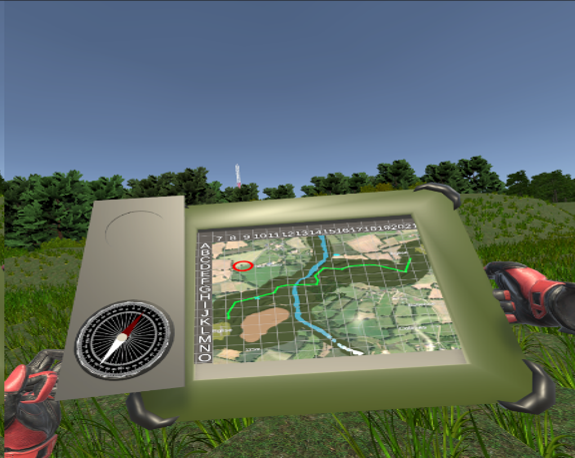

Le projet de recherche « Évaluation de la Charge Cognitive du cOmbattant Débarqué » (ECCODé), financé par la direction générale de l’armement (DGA), piloté par mes soins et la Pr. Françoise Darses, chef du département neurosciences et science cognitive à l’IRBA, vise à comprendre comment les chefs de groupe de l’armée de Terre passent d’une charge cognitive élevée à une surcharge. Pour ce faire, avec l’Aspirant Alexis R, doctorant VSSA, nous avons conçu deux dispositifs représentatifs de l’activité du chef de groupe débarqué d’une part en environnement simulé sur ordinateur, et d’autre part en environnement virtuel.

Nous avons testé l’effet du nombre de tâches simultanées (deux ou trois) et de la modalité de présentation de ces tâches (unimodales visuelles ou multimodales visuelle et auditive) sur la charge cognitive du chef de groupe. Selon les conditions expérimentales, le chef de groupe avait suffisamment – ou pas assez – de ressources résiduelles en réserve pour traiter un signal visuel, auditif ou tactile supplémentaire.

Les résultats ont montré que les chefs de groupe étaient en surcharge principalement en situation de triple-tâche, mais également en double-tâche multimodale (une tâche visuelle et une tâche auditive). Une explication est que la tâche auditive de transmission d’informations était probablement particulièrement coûteuse car les participants devaient garder en mémoire de travail les informations dites au fur et à mesure. La nature même de cette tâche a donc probablement influencé les résultats. On note d’ailleurs que les chefs de groupe n’avaient pas suffisamment de ressources pour traiter un signal auditif dès l’apparition de cette tâche de transmission d’informations. Les configurations les moins cognitivement saturantes étaient de présenter un signal tactile dans les situations multitâches unimodales visuelles et de présenter un signal visuel dans les situations multitâches multimodales. Ces résultats permettent d’orienter la conception des futurs équipements destinés aux chefs de groupe de sorte à présenter des signaux qui ne vont pas les saturer dans des situations qui sont déjà contraignantes pour eux. Le test des équipements retenus sera nécessaire pour évaluer l’impact sur la charge cognitive du combattant en activité opérationnelle.

click-big-2

Somnolence et fatigue, « ennemis » du militaire, sont antinomiques avec sa mission, menée très souvent dans des conditions extrêmes et d’altérations du rythme veille-sommeil. Pourtant, le sommeil est autant indispensable au militaire qu’à n’importe quel autre individu et les altérations du rythme veille-sommeil, les privations ou encore les restrictions de sommeil ont des répercussions sur les performances, la sécurité et le bien-être physique et mental de l’individu et du groupe. Ces effets pénalisants de la dette de sommeil rendent le combattant plus vulnérable vis-à-vis de l’ennemi et mettent en jeu sa sécurité.

Si l’entraînement particulier du militaire lui permet de mettre en œuvre des stratégies, visant à lutter contre l’apparition de la fatigue et la dégradation de ses performances, l’évolution du combattant dans un milieu tout à fait spécifique, souvent contraignant, parfois hostile, nécessite une gestion minutieuse de son sommeil et de ses rythmes circadiens. L’enjeu est de maintenir un niveau de performance compatible avec la conduite de la mission et un niveau de sécurité acceptable afin de prévenir les accidents.

En milieu militaire et selon le type de mission dans laquelle le combattant est impliqué, les privations de sommeil peuvent être totales pendant un, deux, trois, parfois quatre nycthémères complets (un nycthémère dure 24 heures, soit un jour et une nuit). C’est le cas des opérations dites soutenues (SUSOPS). Dans d’autres situations, ces privations peuvent être partielles et fragmenter le sommeil nocturne. C’est le cas des opérations continues (CONOPS), s’étalant sur plusieurs jours ou semaines.

SUSOPS : Opération SOUTENUE

Activité militaire quasi ininterrompue et intense, se poursuivant au-delà du nycthémère (26-48 heures) et ne permettant aucun repos compensateur.

CONOPS : Opération CONTINUE

Activité militaire de plus longue durée (plusieurs jours), n’autorisant qu’une récupération partielle (par exemple, un sommeil diurne, de courte durée et fractionné).

Dans le cadre de la journée mondiale du sommeil, nous sommes heureux de vous présenter ce guide pratique élaboré par nos experts de l’IRBA avec la contribution d’UNEO. Ce guide permet à tous les personnels d’obtenir les éléments nécessaires et pratiques à la bonne conduite de leurs missions et les informations relatives à l’utilisation des contre-mesures à mettre en œuvre pour faire face aux conséquences des altérations du rythme veille-sommeil. Les contre-mesures sont avant tout ergonomiques, organisationnelles et physiologiques.

Quelques stratégies et recommandations

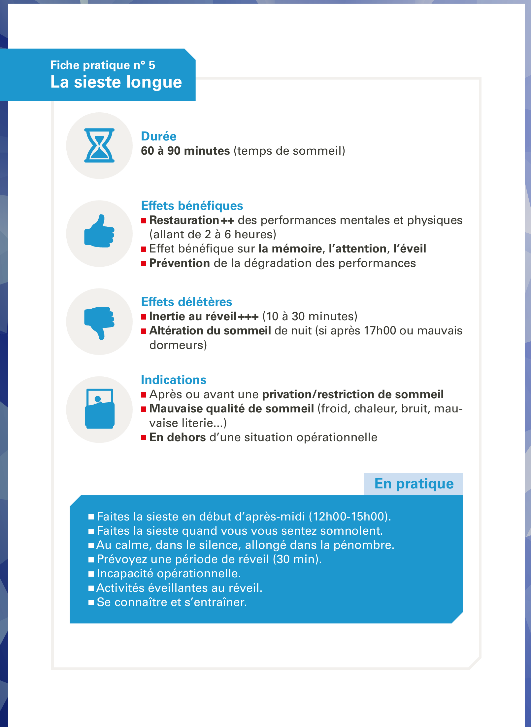

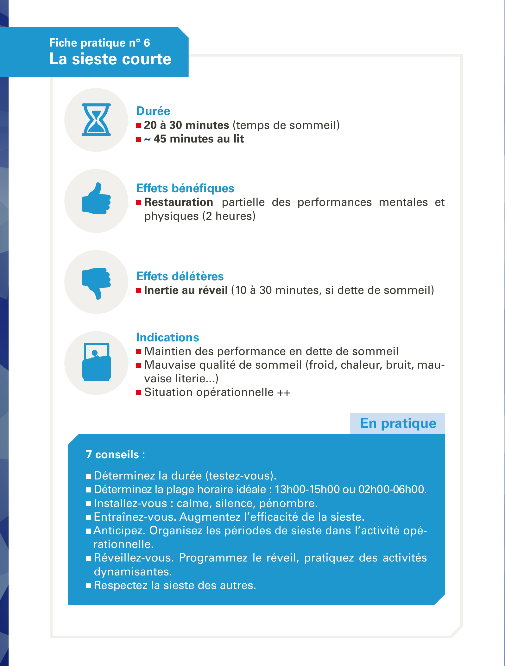

Les siestes

Tolérance à la privation de sommeil grâce à :

L’entrainement physique

Un exercice intense, par exemple, entraîne une diminution de la latence d’endormissement, c’est-à-dire que l’on met moins de temps pour s’endormir, une augmentation du temps total de sommeil, une augmentation du temps de sommeil lent profond.

Une activité physique régulière entraîne aussi une diminution de la latence d’endormissement, mais également une diminution des éveils nocturnes, une diminution du sommeil paradoxal et une augmentation du temps de sommeil lent profond Elle a également des propriétés multiples : anxiolytique, antidépressive et analgésique.

Sur un plan cognitif, une étude en laboratoire a montré que 7 semaines d’entraînement physique à raison de 3 fois par semaine peuvent limiter la dégradation des performances mentales rencontrée lors d’une privation de sommeil chez des sujets jeunes et en bonne santé De plus, ces sujets ont montré une meilleure tolérance à la privation de sommeil sur un test de 40 minutes de conduite simulée.

La provision de sommeil

Dans certaines conditions, il a été démontré que nous pouvions faire de la provision de sommeil En effet, une étude récente a mis en évidence que laisser des sujets aller se coucher 2 heures plus tôt pendant une semaine, entraînant ainsi une provision de sommeil d’environ 75 minutes en moyenne, permettait de limiter les effets délétères d’une privation de sommeil en termes de performance mentale.